【冬キャンプ】武井バーナーと過ごす快適な冬キャンプ【その1】

12月に入り、とうとう降雪がありました。ベストシーズン到来!

冬キャンプでは暖を取る方法が限られている為、電源なしで使える暖房が必要になってきます。

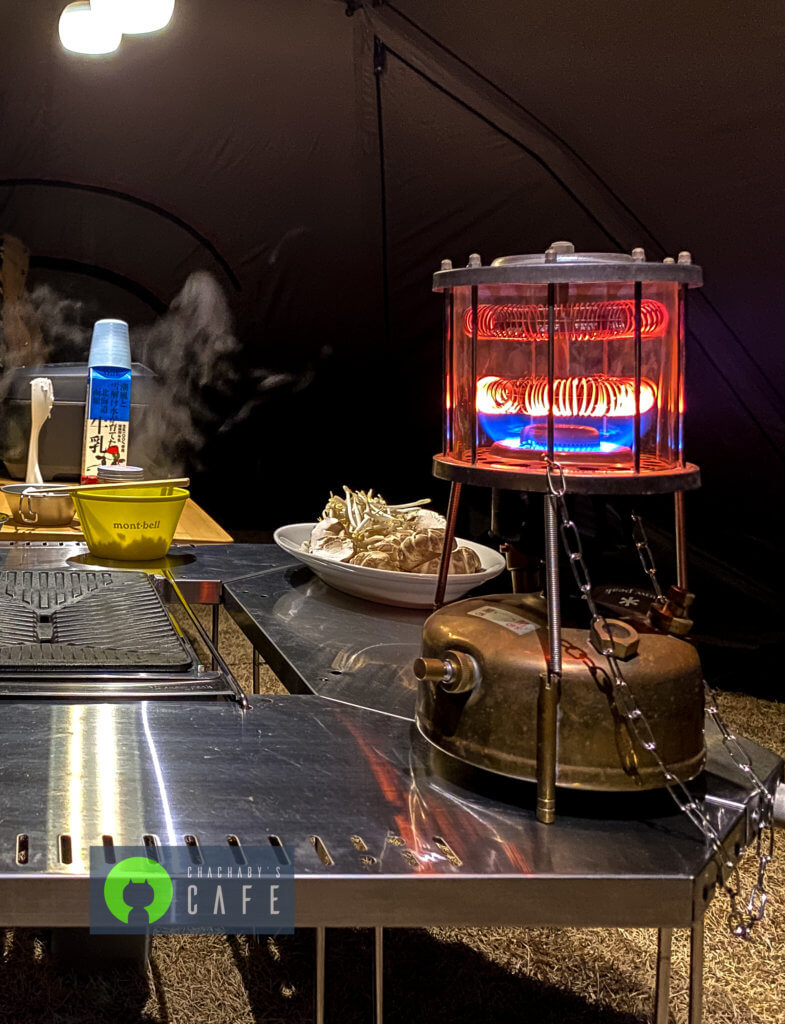

シェルター内に薪ストーブや石油ストーブを設置するユーザが多いと思うのですが、我々はずっと「武井バーナー」を利用しています。コンパクトな見た目からは想像もつかないほどの熱量を誇るため、冬キャンプにうってつけ。

しかしながら、灯油や予熱などの扱いにくさから、様子見している方も多いのではないでしょうか?

我々は、武井バーナーを導入してから、数シーズンに渡りガンガンに使ってきました。タンクを破損させたりの誤った使い方も。大体の癖やコツなどがわかってきたこのタイミングで、先輩キャンパーさんや、キャンプでお隣になったご家族などからも色々と情報をお聞きしたものも記載しておきますので、何かの参考になれば幸いです。

確実に成功する「武井バーナー」点火方法

武井バーナーはボタン一つで点火とは行かないのが難点。点火するまでにはいくつかの手順があります。初めて取り扱う人にとっては、最初に立ちはだかる壁だと思います。

慣れないうちは「炎上」も経験するかもしれません。我々も何度か炎上したのですが、理由は殆どが予熱不足によるものでした。守るべきポイントさえ守っておけば、整備不良でもない限りなかなか炎上はしません。

武井バーナーを点火するまでの手順について、ポイントを入れつつ簡単に記載しておきます。

点火前に上部のヒーターは外しておく

点火するまでの間、上部に乗せるヒーターは取り外しておいたほうが良いです。理由は2つほどあって、1つ目は、予熱器のプレヒートで、ガラスの内側にススが付いてしまう、もしくはアルコールのプレヒートでガラスが白濁する為。2つ目は、炎上してしまった場合には、ヒーター全てがススまみれになる為です。

予熱器でのプレヒートでついてしまったススは、点火後にしばらくすると燃えて消えますが、全てが消えるわけではないです。

アルコールでのプレヒートをする場合、ガラスの内側が白く濁る事があります。こちらは点火後も消える事なくずっと残ります。洗っても取れなかったのですが、メラミンスポンジとコンパウンドを併用してなんとか消えました。

後々のメンテナンスが面倒な方は、プレヒート中はヒーター部分を取り外しておくほうが良いです。点火後にバーナー部分の火の色を確認するのも大切な作業の為、我々は毎回必ず外しています。

外ホヤの穴が全て空いているかチェック

内ホヤと外ホヤ。毎回チェックする必要はないと思いますが、数回に一度は外ホヤの穴がふさがっていないかチェックすると良いです。外ホヤと内ホヤの間にススが溜まっている事もありました。

極稀にですが、ススで穴がふさがってしまっていて、「赤火」の原因になり得ました。炎のかたよりなどが発生したときも、穴が塞がってしまっている事があります。

ひどいときはワイヤーブラシなどで削ぎ落とすと、簡単にススが取れます。

プレヒートは予熱器が確実

バーナー点火前の一番大切な作業、「プレヒート」

点火不良(いわゆる炎上)になる原因の8割がこの予熱不足にあるそうです。我々が炎上したのも予熱不足でした。(1回だけタンク破損による圧抜けで炎上)

プレヒートは「アルコール」でする方法と、武井バーナーに付属されている「予熱器」で行う方法があります。我々は1年ほどアルコールで予熱していました。理由はバーナー部分がススで汚れないので、見た目が綺麗に保てるのと、予熱中に追加でポンピングするのが必要ない為。

アルコールで予熱をしてた時に、マイナス気温ではアルコールの予熱1回分では足りなかったケースが何度かありました。2回でも炎上した事があります。人によってはアルコール予熱の方が確実という方もいらっしゃるので個体差かもしれませんが、それ以来アルコールでの予熱は辞めました。

キャンプ場は平坦ではない事が多く、アルコールカップに満量入らない事があるのも影響していると思います。

付属の予熱器でプレヒートする場合には、3~5分を目安にしています。マイナス10度のキャンプ場でも、5分きっちり計測して点火した時は、一度も炎上した事はありません。プレヒート中は圧が抜けるので、追加でポンピングが必要です。

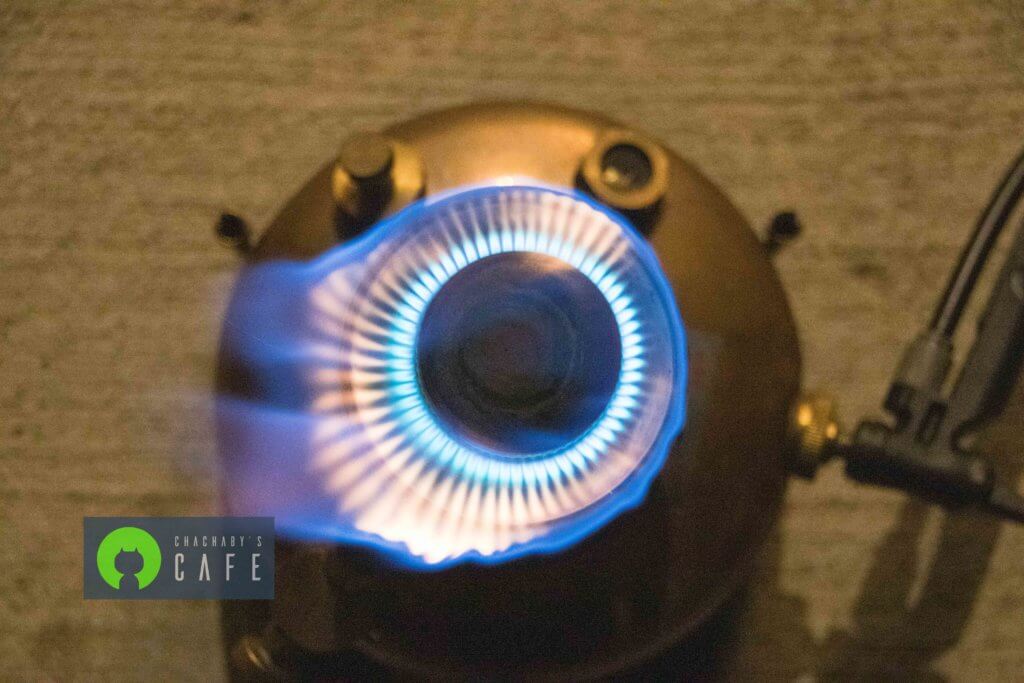

予熱器から、青い炎が出ているのを必ず確認して5分待機。これだけで炎上の確率がぐっと減るはず!

プレヒートの炎がオレンジなのは、調整不足。混合する燃料が多すぎます。バーナーのつまみを左右にゆっくり回して、青白い炎に調整するのが良いと思います。青すぎると風に煽られて失火しやすくなりますので、丁度よい所を探し当ててみてください。一度調整するとしばらくイジる必要は無いと思います。

これで炎上がある場合には、メンテナンス不足を疑います。

調整ハンドルを使って点火。火力調整はほぼ出来ない

プレヒートが終わったら、調整ハンドルを「反時計回り」に回して点火します。この回す量が微妙に分かりにくいのも敷居を高くしているような。初めて利用したときには回しすぎて失火しました。回す量はごくわずかで問題ないのです。そこが最大火力で、回しすぎると失火します。

これはメンテナンス用のニードルが出てきて、スス汚れで詰まらないように「お掃除」してくれるメンテナンス用の領域なので、回しすぎない事が求められます。プレヒート前に何回かグリグリ回してお掃除しても良いです。

プレヒート後に、ほんの少し調整ハンドルを反時計回りに回したら、ひとまずは点火完了です。この時点ではまだ予熱器から炎が出ており、綺麗な青色の炎にならないと思いますので、バーナー部分から炎が出ている事を確認したら、予熱器を閉じます。

ようやく一段落つきました。

武井バーナー点火後に確認するべき項目

点火後、一番最初に確認するのは、外ホヤから「青い炎」が一定の間隔で吹き出しているか確認します。

ホヤは固定されているわけではないので、左右に偏ったりします。そうすると一気に「赤火」となってしまい、良い状態ではありません。

ホヤの偏りは、ハンドルでコンコン叩いて調整します。

上部のヒーターを付ける時に注意する事

ヒーターに取り付けられているチェーンの持ち手は、偏りが出てヒーターが斜めに吊るされてしまいます。これは慣れれば問題ないと思いますが、本体に取り付ける際には、せっかく調整した外ホヤに触れないようにしつつ、3本あるスプリングのうち、2本同時に引っ張って取り付けます。

そうすると、不安定ながらも倒れる事なく取り付けが出来ます。1本ずつ取り付けようとすると、キャンプ場が斜めなときなど、武井バーナー本体が倒れそうになったりします。

使っているうちに減ってくる圧力

武井バーナーは、燃料が多いと多いほど、ポンピングの回数が少なく済むのですが、点火直後は割と早い段階で圧力が落ちます。

上部ヒーターの熱線が2段とも赤くなっている時が、一番火力が強い状態なのですが、上から1段目が赤くならなくなったら、追加でポンピングをすると良いです。使っているうちにだんだんに圧力が落ちて、火力が弱くなってしまうのですが、燃料が減ってくるとポンピングの回数もかなり増えます。

燃料切れ寸前のときは、およそ100回ほどポンピングが必要になりますので、それらの手間を省きたい方は、空気入れで代用が出来るオプションパーツに置換するのがよいです。

消化時には調整ハンドルを回すだけ。ひと手間あると次回以降の炎上防止に

消灯時などには武井バーナーを止めると思うのですが、この時ひと手間あると、次回利用時にトラブル発生を少なく出来ます。

方法は簡単で、調整ハンドルを左右全開で2〜3回まわすだけ。クリーニング用のニードルが出てススの掃除がされ、一瞬炎が消えた後に、すぐにまた点火されます。

あまりクリーニングされない方もいらっしゃいますが、クリーニングはたまにしておいたほうが、圧倒的にススのつまりが少ないです。ニードルは突然曲がってしまう事もあり得る為、予備は1セット持っておいたほうが安心です〜

武井バーナーという芸術品

武井バーナーの社長さんが、一台一台手組みで作られているモノなので、それぞれに違ったクセがあると思います。多少調子が悪くてもキチンとメンテナンスをすれば、ずっと使えるモノで、輝きが鈍ったタンクのまま使っても、ピカピカに保ちながら使ってもよい、非常に優れたストーブです。

我々も利用初期の頃に一度タンクの破損をさせましたが、すぐに修理していただけました。タンクが他の方のものと違い、不自然に膨れているのも愛着がわきます。

近年は入手しにくくなったり、品薄のため価格が高騰しつつあるようですが、好きじゃないと長く付き合えるストーブではないと思いますので、ブームも一時的なものと思います。これから武井バーナーを迎え入れようとされている方、取り扱いにひと手間あるストーブですが、間違いないのない性能とコンパクトさがありますので、ぜひ手にとって見てください。

次回は、よく発生するメンテナンスや注意点などを記述しようと思います。

- 前の記事

【庭キャンプ】シェア60%!Weberグリルは庭キャンプで活躍できるのか?【BBQ】 2020.10.28

- 次の記事

【雪中キャンプ】スノーピークの「リビングシェルロングpro」が豪雪地帯に負けた日【冬キャンプでフレーム全損】 2020.12.28